来源:作者:点击:

严歌苓长篇小说《金陵十三钗》:让世界记住南京大屠杀 | 专题

2018-05-19 23:53 来源:严歌苓读书会 小说 /严歌苓 /张艺谋

原标题:严歌苓长篇小说《金陵十三钗》:让世界记住南京大屠杀 | 专题

严歌苓曾说写这部小说的目的并非只留给世人惨烈的印记,而是想以小说的形式让世界记住南京大屠杀,而她,也只是做了一个华人小说家能为国家做的事情。

“人性还是有希望的。在这种极致状态下,人性最终被焕发出来的那一点点善良,有的时候可能在和平年代,可能就被永远永远的沉睡了,沉睡在你的本性里。”——严歌苓

金陵十三钗

1937年12月的南京,守城的中国军队全线崩溃,美国威尔逊教堂成了临时的避难所,一个美国神甫,13个秦淮河歌女,一群避难的女学生,几个流散的中国军人和伤兵,一群日本官兵,在这个局促的空间里演绎了一段荡气回肠的家国仇恨……那些如花的名字,那些姣好的美眷,那些最泼辣轻贱的话语,那些最纯净善良的灵魂,终刻在了那段伤痕累累、血迹斑斑的历史上。

《金陵十三钗》是严歌苓的经典代表作,最早是一部中篇小说,2007年由工人出版社出版,讲述1937年南京,一群13个逃避战火的秦淮河风尘女子以及6个从死人堆里爬出来的伤兵,共同面对惨绝人寰的大屠杀的事故。13个平日里被视为下贱的女子,在侵略者屠刀前激发了侠义血性,她们身披唱诗袍,怀揣剪刀,代替教堂里的女学生参加日本人的圣诞庆祝会,去赴一场悲壮的死亡之约。

2011年,严歌苓重新扩写成长篇小说,这是她第一次将自己的短篇进行扩展写作,根据最近收集到的大量史实,充盈丰富的一部长篇。同时,这部作品被国外六家不同语种的出版社购买了版权,而作为短篇小说出版,容量不够,长篇版还增加了后人对十三个妓女的下落追寻的部分。

严歌苓在《金陵十三钗》里,有她对自己民族那段苦难的反思与追问。她力图以虚构的方式去呈现写实的意义,严歌苓说:“根据我对史料的重新发掘,了解到1937年南京大屠杀中日军对中国战俘的欺骗与屠杀的全过程,以及埋尸队的情况和他们从拯救幸存者到出卖幸存者的事实,让我不得不对人性进行全新的思考,对作品的内容进行大量的调整和修改,以期更加全面的展现那一段民族的苦难史,以及小人物在面临大悲剧时所表现出的人性最根底的残忍与可悲。”

“我经常参加各种南京大屠杀、抗日战争的纪念集会,我认为后人对这些事情没有忘怀,而是一直在反思、追念,我把这样一个后人的角度也放进去了。”

上世纪80年代中期,严歌苓在国内为“3S委员会”(纪念艾格尼丝-史沫特莱、安娜-路易斯-斯特朗、埃德加-斯诺的委员会)工作,在研究三个美国记者在中国战争年代帮助延安红军的资料过程中,她注意到“3S”之一的埃德加-斯诺在他的书中曾提到《魏特琳日记》。

去美国之后,她每年都参加南京大屠杀纪念活动。在旧金山、芝加哥很多人捐钱印《魏特琳日记》这本书,于是,那段关于妓女站出来换下女学生被日军带走的文字就这样呈现在她面前……

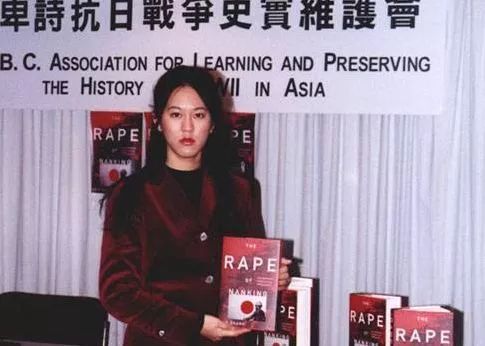

在美国参加纪念南京大屠杀的集会上,严歌苓接触到对她创作《金陵十三钗》很重要的一个人:华裔女作家张纯如。1968年生于美国新泽西州的张纯如,曾担任过《芝加哥论坛报》记者,1997年她曾亲自到南京调查南京大屠杀史料。严歌苓两次在集会上遇到她,第一次时她说正准备写《南京大屠杀:被遗忘的二战浩劫》一书,第二次遇到时她说基本完稿了。张纯如的那本书问世七年后,她在加州自己的车内逝世。

2012年,导演张艺谋将严歌苓小说改编成同名电影,广为观众熟识。2014年,严歌苓亲自执笔,将原著扩写成电视剧本《四十九日祭》,更为全面的展现了这段历史。以下,读书会我们用访谈的形式,来介绍这本书的内容。

《金陵十三钗》的灵感源于哪儿?

严歌苓:《金陵十三钗》的准备时间好长,因为在海外的华人不管怎么样,多多少少都有点受歧视,所以这种民族自尊感总是非常非常敏感。我从1993年开始参加南京大屠杀的纪念活动,每次参加集会、看完这些图片展,我都有一种冲动去想写一部关于这个事件的小说,但是我必须要有一个凄美的故事,一方面是残酷,一方面是美丽,我才能写,这是我个人审美一个选择。

《金陵十三钗》故事萌芽来自当时的金陵女子学院教务长魏特林女士日记里面的一段:所有女人在金陵大学避难的时候,日本人来问他们要100多个女人要带走,当时就有20多个妓女站出来了,使女学生没有遭到厄运。

“南京大屠杀”那段历史在西方叫做“南京大强奸”。实际上,从比较形而上的角度来看,这段悲惨的历史,是一个外族对另外一个民族从肉体到心理的强奸,它比屠杀——解决一个生命更残酷。在南京大屠杀里,当时死了30万人,其中有8万女人被强奸,这个数字令西方人很震惊,所以西方会一直这样去称呼这个事件。

《金陵十三钗》这部小说大部分是虚构的,但是基于一些史实的记载虚构的。

张纯如的《南京大屠杀:被遗忘的二战浩劫》这本纪实的书,对我的作品的启发是,对于那场浩劫,日本人从他们的武士精神到南京大屠杀这样的演进,对这个民族,我有了深刻、宏观上的认识,对我写《金陵十三钗》应该说有很大的帮助。

你最早是把《金陵十三钗》写成一个中篇,张艺谋把它搬上了银幕,你在做电影编剧的同时,又把原来的中篇扩充成长篇。在你看来,你创作的中、长篇小说的区别是什么?

严歌苓:这本书要说也是从第一页、第一行就开始重写的。

在给张艺谋编剧时,我又收集了很多新的关于南京大屠杀的资料。我爸爸的姨夫蒋公榖在南京大屠杀的时候是国民党的一个卫生部医官,在他把大部分的伤兵撤离南京后,他没有走,留在了南京,他记下了一本日记。后来他的后人把那本日记出版了,叫《陷京三月记》。我把那本书里的一些细节用在了我的小说里。我们后人对南京大屠杀的这个事件怎么追寻,怎么缅怀,特别是如何看待这样十几个妓女,在新作里,我把后人对这件事的态度也放进去了。

简言之,第一,我从文字上进行了重写,第二,我充实了很多资料,主要就是我从我爸爸的姨夫的日记里找到的,第三,我加入了我们后人对这件事情的态度。

为什么叫“十三钗”?

严歌苓:之所以叫《金陵十三钗》,是因为“13”是一个不祥的数字,这个数字预示着南京城的悲剧,也是中华民族的悲剧,同时也预示着主人公所面临的巨大悲剧。这是我第一次将自己的短篇作品进行扩展写作。

与其他关于南京大屠杀的作品相比,我是把它放在一个非常非常小的角落里来写。在一个大的战争事件里,故事瞄准的是一群最孱弱的十三、四岁的女孩子。她们被困在教堂这样一个死角里,她们之间应该牺牲谁、救谁,在教堂里面她们开始发生了争执,这是人性当中一些丑恶的东西。但是,当日本人在她们面前折磨死了国民党的战士们时,她们的人性在那一瞬间升华了。我觉得战争会把一种人变成另外一种人,一些人会去当叛徒汉奸,一些人突然变成了烈士。也就是说在每个人内心里,你的善恶一开始是不知道的,直到最后一个极端事件发生了,你突然就变成了一个你从来没有想象的人,这是我想通过《金陵十三钗》来表达的东西。

张艺谋曾说: “《金陵十三钗》改编后的本子,是我当导演20年来碰到的最好剧本,这样一个本子捏在手里,我常有一种如获至宝的感觉”。您跟张艺谋导演的合作是怎么开始的呢?

严歌苓:我的中篇小说《金陵十三钗》是在2005年创作出来的,2006年就把电影版权卖了出去。2007年的时候,我一个很好的朋友周晓枫,当时是《十月》的编辑,她也是我的小说《穗子物语》的编辑。当时她刚刚被张艺谋选做文学策划,她就向张艺谋推荐了这本小说。但当时这部小说的版权已经卖出了,张艺谋导演又把它给买过来了,所以这是一个比较曲折的过程,最后还是做成了。我和刘恒都是编剧。

张艺谋说这是一个角度很妙的来反映一场大屠杀的故事,所以他就说至少不是一个平铺直叙的,用大的、用宏观的叙事方式来叙述的屠城。

至于电影剧本,根据张艺谋的要求吧。导演对一个电影的设想和你对文学的设想是有区别的,他的艺术诉求也是和你不一样的。一个对影像视觉艺术很重视的人,不会有一个非常强烈的很清晰的诉求,只有在拍摄过程当中,用镜头诉说故事的同时,他会逐渐地去实现,对他自己来说也是逐渐地清晰。我觉得任何一个艺术家在一个作品里,你都不应该很清楚想达到什么,一旦创作之前你就已经知道要达到什么,这个人一定不是艺术家。

我觉得每个电影,从小说被搬上荧幕,肯定都是要获得一个新的生命的。如果是真的照小说拍,肯定不行了,那么张艺谋导演以他这种视觉感觉给了这个小说一个视觉的新生命,我觉得是非常有力量的。我看完以后很震撼,而且我觉得特别像看一个完全陌生的作品一样。

我觉得改得最好的就是把这个神父变成一个假的神父,所有进入到这个教堂的人,实际上他都是来避难的。在这种情况下,战争是每个人扮演起了他们原来并没有扮演的角色。比如说这个落荒而逃的,或者这个是小混混式的一个美国人,进入了这个教堂,他就忽然发现,这身教袍能够保护孩子们,所以他就披了上这个教袍。然后,由于战争,由于这种极致环境,把他从一个人变成了另一个人。

剧本和小说有什么不同。

严歌苓:电影剧本和文学的读者完全不同,所以,如果一个作家,在创作一个长篇的时候,心里还想着要照顾到影视观众的口味和需求,那么就要改变自己对文学性的追求,个人的思考和哲学追求就会降低,这是非常糟糕的,我想到这个就会冒汗。

但是,这些年来,约我编剧的人太多了,我又是个不太愿意拒绝别人和毁约的人,怎么办呢?我只能将文学和影视彻底分开来。我有影视编剧的训练,文学创作又是科班出身,这两个东西都可以做,所以我只好自己直接去写剧本。写长篇小说的时候就写长篇,写剧本的时候就写剧本,这是一个解决的好办法。

我现在觉得我要做一些纯粹的文学写作,但是我还有“一半的严歌苓”是非常爱电影的,我写电影剧本可以,我有电影编剧的技法,也有电影编剧的天才,我可以为电影做一些贡献,做自己能够做的事情,但是我希望这两件事情不再混在一起了,如果混在一起常常要造成巨大的妥协。但如果我写的东西又被人家买了做电影了,我也没有办法说我绝对不卖给你。”

你的小说多数关心人性和命运这两大主题,在《金陵十三钗》中你和陆川做得恰好相反,你没有正面写一个日本人。

歌苓:我要突出的就是这些女人的行为,还有教堂里面发生的事件,日本兵把女人逼到最后地步,然后她们采取这个行为。这种情况下我认为日本人没有必要写,他们只是侵略军,受害者不可能知道他们的名字。对于在此浩劫中牺牲的人来说,他们也不可能在死之前对日本兵说:“请问你叫什么?”

在中国做电影艺术比较难

人说中国拍不出《辛德勒名单》,你觉得呢?以前的几部南京大屠杀电影你如何评价?

严歌苓:《辛德勒名单》全世界只有一部。它是犹太民族对自己民族被迫害的这个历史不停地、念念不忘地追问:到底是为什么?迫害他们的人必须要承认。以文学作品,纪实文学作品来写南京大屠杀那场浩劫,也是要让日本民族必须承认我们有这段历史。怎么说呢,(拍不出那种水准的电影)有时候也跟整个电影工业的成熟程度有关系吧。

改编自严歌苓小说《金陵十三钗》的电视剧《四十九日祭》由严歌苓亲自执笔编剧,作为四十九并在2014年上映。严歌苓坦言,既没有套用以往抗战剧的残酷搏杀,也没有重复电影版《十三钗》的苦难叙事,秉持了严肃的历史观,拒绝市场绑架,对历史及人性做出更深层次的解读与呈现。

为什么在写完电影版《金陵十三钗》后还要重写这个戏《四十九日祭》?

严歌苓:电影的长度和篇幅受到很多限制,不能完全把南京大屠杀六个星期前前后后的故事全部反映出来。我想尽量表达一个完整的前史与后史,希望能将手头上掌握的历史资料全部写进去。对于一些原著党来说,电视剧的改编可能更接近小说的描述。

你写《四十九日祭》时参阅了大量的史料,有什么特别的发现吗?

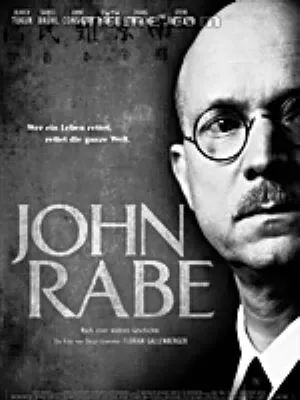

严歌苓:我无意间得到一个安全区的国际委员的日记(拉贝日记),他写了自己在中国五十年的经历,其中就有很厚的一章是记录南京大屠杀的,里面包含了他自己内心的想法、所见所闻与同事的谈话等等。看完这些史料后,我又重新添加了很多细节在《四十九日祭》之中。

记者:《四十九日祭》中,您如何展现人性对抗?

严歌苓:战争最可怕的地方,不是对肉体的摧残、民族尊严的侮辱,而是生死抉择面前,任何身份、阶级都将无效。所以,我把女学生们对妓女的世俗成见和仇恨,放在一个小空间里,让她们彻底爆发。比如,当赵玉墨这些秦淮河头牌走进教堂的时候,孟书娟这群女学生便感到十分羞愧、不甘、厌恶,甚至用恶毒的语言揭开窑姐的身份低贱感,以保护她们之间的区别。但最后战争把这两个女性群体的贵贱之分抹去了,这是个很难接受的残酷改变。

-end-

以上内容整理自2011年《国际先驱导报》、凤凰网文化、单向街读书会、中国政法大学分享会、国际在线、中广网、光明日报、庄仪专访、 金羊网-羊城晚报、时代周报;2014年重庆晚报。

2014年 法兰克福书展 严歌苓朗读金陵十三钗

中篇《金陵十三钗》获:

2006-2007年度《小说选刊》

“‘东陵浑河杯’全国读者最喜爱的小说奖

2006年《小说月报》第十二届百花奖原创小说奖

2006年《《中篇小说选刊》优秀小说奖

长篇《金陵十三钗》获:

(此文不代表本网站观点,仅代表作者言论,由此文引发的各种争议,本网站声明免责,也不承担连带责任。)